|

|

| |

|

|

|

(福岡県障害年金相談センター)

障害年金の基礎知識 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

まずはじめに障害年金とは、どのような人がどれくらいのお金をもらえるかということについて知っていただきたいと思います。障害年金を知ることが、障害年金をもらう上での第一歩です。

|

| |

障害年金とは

|

|

| |

|

|

| 障害年金は、国民年金法が定める障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。そのため、障害年金が支給されるかどうかは請求後にしか分からないのです。 |

| 障害年金で重要になるのは、その障害になるにいたった初診日がいつになるかです。その初診日から原則として1年6か月後の障害の状態が、国民年金法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます。 |

|

| そして、認定された日が受給権の発生日となります。逆を言えば、認定されるまでは請求が出来ないのです。 |

| ここまでで分かるように、一言に障害年金といっても受給するためには、個人では難しい手続きなどが多く、困難と言えるでしょう。また、受給者自身はその障害のために、何かしらの不自由があることと思います。 |

不自由な方を救う目的のものなのに、受給するためには、難しい手続きが必要・・・、受給資格はあるのに、受給できない・・・、私たちはそのような方の手助けをしたい、お役に立ちたいと考えています。

|

|

|

| |

障害年金の種類 |

|

| |

|

|

障害年金は、障害の原因となった病気の初診日に加入していた年金の種類によって、もらえる障害年金の種類が決まります。障害年金の種類は3つあります。

|

|

| |

|

|

| |

障害の原因となった病気の初診日に加入していた年金の種類 |

|

もらえる障害年金の種類 |

|

| |

国民年金 |

→ |

障害基礎年金 |

|

| |

厚生年金 |

→ |

障害厚生年金 |

|

| |

共済年金 |

→ |

障害共済年金 |

|

|

|

| |

|

|

●障害基礎年金

障害基礎年金は、障害の原因となった病気の初診日に自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金に加入していた場合にもらえる年金です。以下のような場合でも、この年金をもらえます。

| ・20歳より前、年金に未加入であった時の病気やケガにより障害になった場合 |

・国民年金に加入したことのある人で、60歳〜65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態にいたった場合

|

|

|

|

| |

|

|

●障害厚生年金

障害厚生年金は、障害の原因となった病気の初診日に一般の会社員などが加入する厚生年金に加入していた場合にもらえる年金です。

|

|

|

| |

|

|

●障害共済年金

障害共済年金は、障害の原因となった病気の初診日に公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合にもらえる年金です。

|

|

|

| |

障害年金の受給額

|

|

| |

障害の程度である等級は、「〜級」と表され、数字が少ない方が重度です。障害の程度は、1,2級は日常生活能力、3級は労働能力で主に判定され、受給額が決まります。ここで、障害年金の等級と、障害者手帳の等級とは違います。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

●障害基礎年金=定額+子の加算額

障害基礎年金の額=定額

| 1級=2級の額×1.25=977,125円(月額81,427円) |

| 2級=781,700円(月額65,141円) |

|

子の加算額

| 1人目・二人目の子=1人につき224,900円(月額18,741円) |

| 3人目以降の子=1人につき75,000円(月額6,250円) |

子:18歳到達年度末日までの子または20歳未満で1級・2級障害の子

受給権取得日の翌月以後に要件に該当する子を有するに至ったとき、当該日の属する月の翌月から額改定となります。

|

|

|

| |

|

|

●障害厚生年金=報酬比例+配偶者加給年金額+(障害基礎年金の額)

障害厚生年金の額=報酬比例+(障害基礎年金の額)

| 1級=2級の額×1.25+障害基礎年金1級 |

| 2級=報酬比例の年金額+配偶者加給年金+障害基礎年金2級 |

| 3級=報酬比例の年金額 (最低保障・・障害基礎年金×3/4=586,300円) |

障害手当金(一時金)=3級×2 (最低保障・・3級保障額×2=1,172,600円)

|

|

配偶者加給年金額 障害年金では、老齢年金と違い特別加算が付きません。額は一律224,900円です。

| |

| 被保険者の生年月日 |

配偶者加給年金額 |

| 大正15.04.02 |

〜 |

昭和02.09.01 |

224,900円 |

| 昭和09.04.02 |

〜 |

昭和15.04.01 |

224,900円 |

| 昭和15.04.02 |

〜 |

昭和16.04.01 |

224,900円 |

| 昭和16.04.02 |

〜 |

昭和17.04.01 |

224,900円 |

| 昭和17.04.02 |

〜 |

昭和18.04.01 |

224,900円 |

| 昭和18.04.02 |

〜 |

|

224,900円 |

|

|

配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になると支給が打ち切られます。その後は、昭和41年4月1日以前生まれの配偶者については、本人の老齢基礎年金に振替加算が行われます。

| 令和元年度経過措置統括表 |

|

受給権取得日の翌月以後に要件に該当する配偶者を有するに至ったとき、当該日の属する月の翌月から額改定となります。

|

|

|

| |

|

|

●障害年金受給額イメージ図

| 等級 |

1級 |

2級 |

3級 |

障害手当金 |

| 加算 |

配偶者加給年金額 |

配偶者加給年金額 |

− |

− |

(2階)

厚年

↓

報酬

比例

|

|

|

| 障害厚生年金 |

| 4/4 |

| (保障:障害基礎年金×3/4) |

|

|

(1階)

国年

↓

定額

|

|

|

− |

− |

| 加算 |

子の加算

|

子の加算 |

− |

− |

|

|

| |

|

|

| |

障害年金の受給要件 |

|

| |

|

|

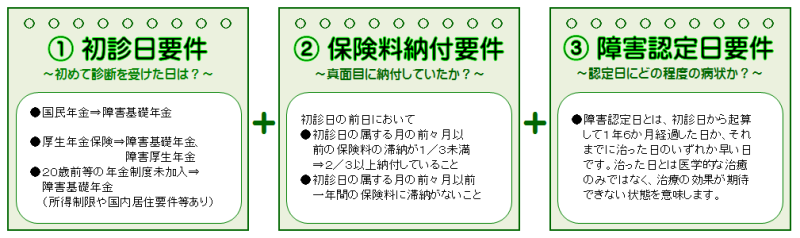

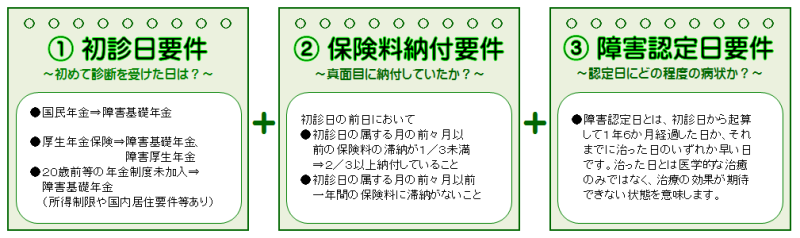

障害年金をもらえるかどうかは、①〜③の3つの条件を満たしている必要があります。ここではその条件について説明します。

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

① 初診日の要件 |

|

| |

|

|

その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)において、国民年金、厚生年金又は共済年金に加入していることが一つ目の条件です。 |

| なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳〜65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合でももらえます。(その場合は障害基礎年金の対象となります) |

障害年金における初診日の考え方については下記のような特殊なケースもあります。

・健康診断により異常が発見された場合は、健康診断日

|

・誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診を医師等の診療日

|

・過去の傷病が治癒し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日 等

|

|

|

|

| |

|

|

② 保険料納付要件 |

|

| |

|

|

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、次のいずれかの期間で満たされていることが必要です。

・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)

|

・保険料を免除された期間

|

・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

|

|

| これは、これまでの年金加入期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないことが問われているということです。ただし、特例として平成38年4月1日前に初診日がある場合には、直近1年間に未納期間がなければ、保険料納付要件わ満たしたこととされます。 |

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

|

|

|

| |

|

|

③ 障害認定日要件 |

|

| |

|

|

障害年金をもらうためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。 |

障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、又は1年6か月以内に傷病が治った場合はその治った日(傷病が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。ただし、以下の場合、特例として1年6か月待つことなく請求手続きができます。

| ・ |

人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日

|

| ・ |

人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日

|

| ・ |

心臓ペースメーカー、植込型徐細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日

|

| ・ |

人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術施行の日

|

| ・ |

切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)

|

| ・ |

喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

|

| ・ |

在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

|

| ・ |

脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日(初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけでなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の審査がうけられるもの)

|

| ・ |

人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日

|

| ・ |

現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置がおこなわれており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

|

| ・ |

遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき |

|

また、障害認定日において障害の状態が一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当する状態に至った場合は、事後重症という形で請求が可能となります。

|

| |

| |

|

難問障害でも受給事例豊富、障害認定基準に精通した社会保険労務士が、

無料相談会を、一日2人限定、事前予約にて実施、

請求を確実にしたい方は、着手金なし完全成功報酬制(受給しなければ報酬不要)で委任が出来ます。

安心してお任せ下さい。

|

相談のご依頼は、まずご予約を!

|

| |

|

|

|

|