|

|

| |

|

|

| |

|

|

(福岡県障害年金相談センター)

基本的な障害年金の請求手続き |

|

|

| 1 |

初診日当時加入していた年金の種類により、①~④の必要書類を入手します。 |

| |

①診断書

|

| |

|

●どの種類の診断書を使用するかおおまかに決めます。 |

| |

|

●診断書は8種類あり、病名でなく一番重い症状に合った診断書を選択します。

| 診断書の種類 |

診断書番号 |

フォーマット |

| 眼の障害用 |

様式第120号の1 |

|

| 聴覚・鼻腔機能・平衡機能そしゃく・嚥下障害言語機能の障害用 |

様式第120号の2 |

|

| 肢体の障害用 |

様式第120号の3 |

|

| 精神の障害用 |

様式第120号の4 |

|

| 呼吸器疾患の障害用 |

様式第120号の5 |

|

| 循環器疾患の障害用 |

様式第120号の6-(1) |

|

| 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 |

様式第120号の6-(2) |

|

| 血液・造血器その他の障害用 |

様式第120号の7 |

|

|

| |

|

●基本的には一つの傷病について一つの診断書を使用しますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。 |

| |

|

●診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。

|

| |

②受診状況等証明書(別名初診日証明書で、転院していないときは不要)

|

| |

|

| |

③病歴・就労状況等申立書(本人が唯一自分の病歴・就労状況を伝える書類)

|

| |

|

| |

④裁定請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付裁定請求書)

|

| |

|

| 2 |

初診日の医師に「受診状況等証明書」の記入依頼をします。

|

| |

|

●障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。必ずしも精神科に初めて受診した日が初診日になるのではありません。 |

| ●因果関係があれば、診断時に傷病名が異なっていてもかまいません。 |

| ●病院のカルテに、以前別な病院で受診していた記録があれば、以前の病院に証明書を記入していただく必要があります。ただし以前の病院にカルテがある場合で、カルテが無い場合は受診状況証明書が添付できない申立書を作成します。 |

●過去の転院などにより、診断書では傷病の初診時の医証が確認出来ない場合に必要になるもので、診断書を記載してもらう病院と同じ病院の場合は、受診状況等証明書は不要となります。

|

|

| 3 |

「病歴・就労状況等申立書」に記入します。 |

| |

|

●病歴・就労状況等申立書は、国民年金・厚生年金共通の書式です。

|

●病状や日常生活が反映されるように記入します。

●社会的治癒の判定、障害の程度・労働等の判定、過去分の請求についても判定する重要な書類なので、記載には特に注意しないといけません。

|

|

| 4 |

医師に「診断書」の記入依頼をします。 |

| |

|

●精神障害の場合、労働と日常の状態で、障害等級が大まかに決まります。 |

| ●医師に診断書を記入依頼は、障害の状態、日常の状態、労働の状態、周囲の援助等を一緒に沿えて、依頼することも大切です。 |

| ●診断書等のチェックをし、必要に応じて医師の意見を聞きましょう。 |

●就労の有無だけで障害の認定が決まるのではなく、周囲の支援の状況等も判断基準となるので、会社の上司や支援者にも協力してもらい、主治医の先生にお伝えすることも重要です。

|

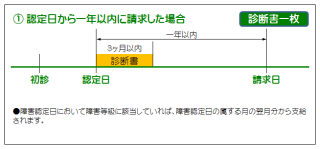

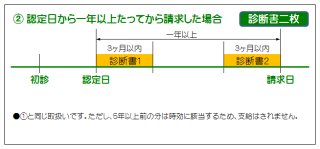

●障害認定日が過去5年以内の場合、障害認定日から3か月以内の時点の医証(診療録にもとづく医師の証明)を記載した診断書と、現在(障害年金請求日以前3か月以内)の症状を記載した診断書の2つを作成依頼します。

|

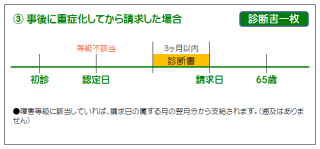

●障害認定日が過去5年以上前の場合、原則、事後重症請求となりますので、現在の症状を記載した診断書のみを作成依頼します。

|

|

| |

|

| |

|

| 5 |

書類内容の確認と整合性確認をします。 |

| |

|

「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」「診断書」 が揃ったら、内容を確認し整合性があるかの確認します。 |

| |

|

| ●受診状況等証明書の初診日と、各種症状用の診断書の日付と、病歴申立書が同じになっているか確認します。 |

●診断書と病歴・就労状況等申立書の日常生活と就労の状況が異なることもあるので確認します。

|

|

| 6 |

請求に必要な添付書類等を用意します。

|

|

|

| 1 |

住民票

(事後重症請求の場合は、(請求日以前1ケ月以内のため)請求を行う直前に発行依頼をする)

|

| 2 |

戸籍謄本

(事後重症請求の場合は、(請求日以前1ケ月以内のため)請求を行う直前に発行依頼をする)

|

| 3 |

希望する振込み口座の通帳

(カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等)

|

| 4 |

年金手帳(基礎年金番号通知書)

|

| 5 |

既に年金を受給しているときは年金証書 |

| 6 |

印鑑 |

|

| |

|

|

| 7 |

「裁定請求書」を記入します。

|

| |

|

●障害年金の主な請求パターン

| 障害認定日による請求 |

・・・ |

障害認定日において受給権発生

|

| 事後重症による請求 |

・・・ |

障害認定日後65歳到達の前日までに等級に該当し、請求

|

| 基準障害による請求 |

・・・ |

複数の障害を併合して初めて2級以上に該当し、請求

|

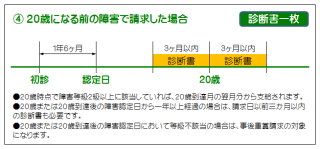

| 20歳前障害による請求 |

・・・ |

20歳または同日後の障害認定日に受給権発生 |

●通帳のコピーや、金融機関の口座番号がわかれば、金融機関の証明や印鑑は不要です。 |

●事後請求後、以前の初診日のカルテ等が確認できた際は、過去の請求も可能です。手続き後5年以内の時効があります。

|

|

| 8 |

必要書類を年金事務所へ提出します。 |

| |

|

●基本的に、二十歳前障害年金の申請は、役所の国民年金課で手続きを行います。 |

●提出する年金事務所は、全国どこの年金事務所でも可能です。

|

|

| 9 |

「年金証書」が郵送されてきます。 |

| |

|

●年金の受給が決まった場合、不支給の場合でも、どちらか必ず郵送されます。 |

| ●年金の等級が予想通りかどうかを確認します。 |

| ●不服申立てをした場合でも、確定した等級の年金は支給されるので、予想と異なる場合は、再審査請求の手続きも視野に入れます。 |

●年金の受給権を取得した後の手続き

| 1 |

国民年金保険料の免除の手続き |

これで請求手続きは終わりです。  |

| 2 |

遡及請求の場合の免除の手続き |

| 3 |

障害が増進した場合の免除の手続き |

| 4 |

現況届

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

難問障害でも受給事例豊富、障害認定基準に精通した社会保険労務士が、

無料相談会を、一日2人限定、事前予約にて実施、

請求を確実にしたい方は、着手金なし完全成功報酬制(受給しなければ報酬不要)で委任が出来ます。

安心してお任せ下さい。 |

相談のご依頼は、まずご予約を!

|

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|